कपट, हिंसा आदि हैं विकर्म

(हिफी डेस्क-हिन्दुस्तान फीचर सेवा)

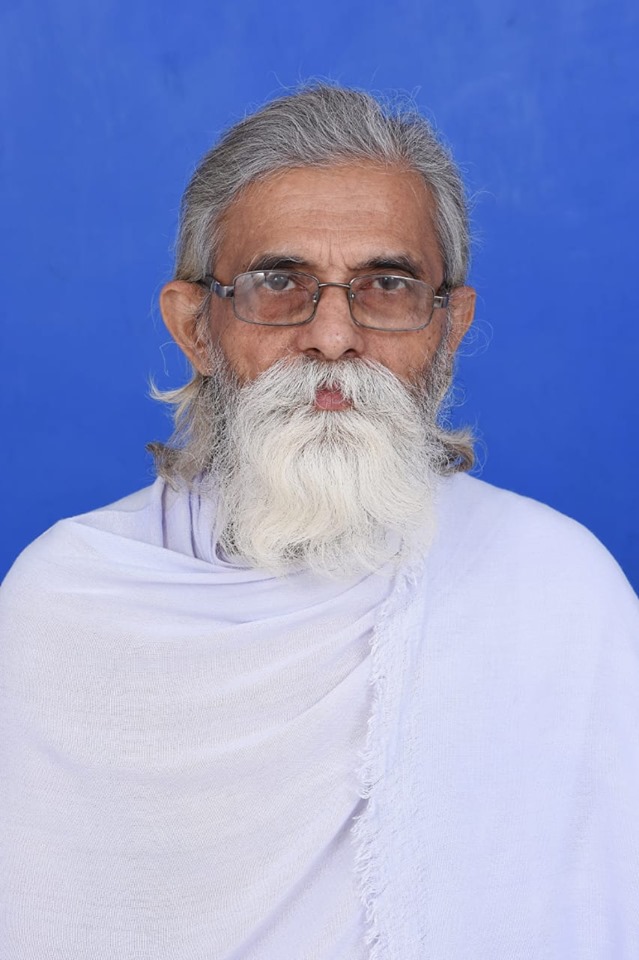

रामायण अगर हमारे जीवन में मर्यादा का पाठ पढ़ाती है तो श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। द्वापर युग के महायुद्ध में जब महाधनुर्धर अर्जुन मोहग्रस्त हो गये, तब उनके सारथी बने योगेश्वर श्रीकृष्ण ने युद्ध मैदान के बीचोबीच रथ खड़ाकर उपदेश देकर अपने मित्र अर्जुन का मोह दूर किया और कर्तव्य का पथ दिखाया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने छोटे-छोटे राज्यों में बंटे भारत को एक सशक्त और अविभाज्य राष्ट्र बनाया था। गीता में गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनकी विशद व्याख्या की जा सकती है। श्री जयदयाल गोयन्दका ने यह जनोपयोगी कार्य किया। उन्होंने श्रीमद भागवत गीता के कुछ गूढ़ शब्दों को जन सामान्य की भाषा में समझाने का प्रयास किया है ताकि गीता को जन सामान्य भी अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतार सके। -प्रधान सम्पादक

प्रश्न-विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिये, इस कथन का क्या भाव है?

उत्तर-इससे भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, ंिहंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है-यह प्रसिद्ध है; पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्त्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिये विहित होने से कर्तव्य (कर्म) है, वही दूसरे के लिये निषिद्ध होने से पाप (विकर्म) हो जाता है-जैसे वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिये विहित कर्म है, किन्तु वही ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म है; जैसे दान लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिये कर्तव्य कर्म है, किन्तु दूसरे वर्णों के लिये पाप है; जैसे गृहस्थ के लिये न्यायोपार्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतुकाल में स्वपत्नीगमन करना धर्म है, किन्तु संन्यासी के लिये कांचन और कामिनी का दर्शन-स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्व साधारण के लिये निषिद्ध हैं तथा अधिकार भेद से जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये निषिद्ध हैं-उन सबका त्याग करने के लिये विकर्म के स्वरूप को भलीभाँति समझना चाहिये। इसका स्वरूप भी तत्त्ववेत्ता महापुरुष ही ठीक-ठाक बतला सकते हैं।

प्रश्न-कर्म की गति गहन है, इस कथन का तथा ‘हि’ अव्यय के प्रयोग का क्या भाव है?

उत्तर-‘हि’ अव्यय यहाँ हेतु वाचक है। इसका प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्य से भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म का तत्त्व बड़ा ही गहन है। कर्म क्या है? अकर्म क्या है? विकर्म क्या है?-इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर सकता; जो विद्या-बुद्धि की दृष्टि से पण्डित और बुद्धिमान् हैं, वे भी कभी-कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः कर्म के तत्त्व को भलीभाँति जानने वाले महापुरुषों से इसका तत्त्व समझना आवश्यक है।

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्रकर्मकृत्।। 18।।

प्रश्न-कर्म में अकर्म देखना क्या है? तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान् योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है?

उत्तर-लोक प्रसिद्धि में मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है, उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं उनको कर्म कहते हैं और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म सर्वथा त्याज्य हैं, इसलिये उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गयी।

अतः यहाँ जो शास्त्र विहित कर्तव्य-कर्म हैं, उनमें अकर्म देखना क्या है-इसी बात पर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णानुसार के जीविका और शरीर निर्वाह सम्बन्धी जितने भी शास्त्रीय विहित कर्म हैं-उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक या परलोक में सुख-दुःखादि फल भुगताने के और पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनते बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार-

बन्धन से मुक्त करने वाले होते हैं-इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्यागपूर्वक ही विहित कर्मों का यथायोग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिये वह मनुष्यों में बुद्धिमान् है; वह परमात्मा को प्राप्त है, इसलिये योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता-वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिये वह समस्त कर्मों को करने वाला है।

प्रश्न-अकर्म में देखना क्या है? तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान्, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है?

उत्तर-लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का ही नाम अकर्म है; यह त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकारपूर्वक किया जाने पर पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है; इतना ही नहीं, कर्तव्य-कर्मों की अवहेलना से या दम्भाचार के लिए किये जाने पर तो वह विकर्म (पाप) के रूप में बदल जाता है-इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना है। इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग न तो शारीरिक कष्ट के भय से करता है, न राग-द्वेष अथवा मोहवश और न मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिये वह न तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न किसी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, फलेच्छा या अहंकार का सम्बन्ध जोड़कर पुनर्जन्म का ही भागी बनता है; इसीलिये वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसका परम पुरुष परमेश्वर से संयोग हो चुका है, इसलिये वह योगी है और उसके लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिेय वह समस्त कर्म करने वाला है।

प्रश्न-कर्म से क्रिय माण, विकर्म से विविध प्रकार से संचित कर्म और अकर्म से प्रारब्ध कर्म लेकर कर्म में अकर्म देखने का यदि यह अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कर्म करते समय यह देखें कि भविष्य में यही कर्म प्रारब्ध कर्म (अकर्म) बनकर फल भोग के रूप में उपस्थित होंगे और अकर्म में कर्म देखने का यह अर्थ किया जाय कि प्रारब्ध रूप फल भोग के समय उन दुःखादि भोगों को अपने पूर्वकृत क्रियमाण कर्मों का ही फल समझे और इस प्रकार समझकर पाप कर्मों का त्याग करके शास्त्र विहित कर्मों को करता रहे, तो क्या आपित्त है? क्योंकि संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के ही तीन भेद प्रसिद्ध हैं?

उत्तर-ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बड़ी बुद्धिमानी है; किन्तु ऐसा अर्थ मान लेने से ‘कवयोऽप्यत्र मोहितः’, ‘गहना कर्मणो गतिः‘, ‘यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‘, ‘स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्’ ‘तमाहुः पण्डितं बुधाः’, ‘नैव किंचितत्करोति सः’ आदि वचनों की संगति नहीं बैठती। अतएव यह अर्थ किसी अंश में लाभप्रद होने पर भी प्रकरण विरुद्ध है।

हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews https://www.facebook.com/divyarashmimag

0 टिप्पणियाँ

दिव्य रश्मि की खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे खबरों को लाइक ओर पोर्टल को सब्सक्राइब करना ना भूले| दिव्य रश्मि समाचार यूट्यूब पर हमारे चैनल Divya Rashmi News को लाईक करें |

खबरों के लिए एवं जुड़ने के लिए सम्पर्क करें contact@divyarashmi.com