सिद्धि व असिद्धि में समान भाव रखें

(हिफी डेस्क-हिन्दुस्तान फीचर सेवा)

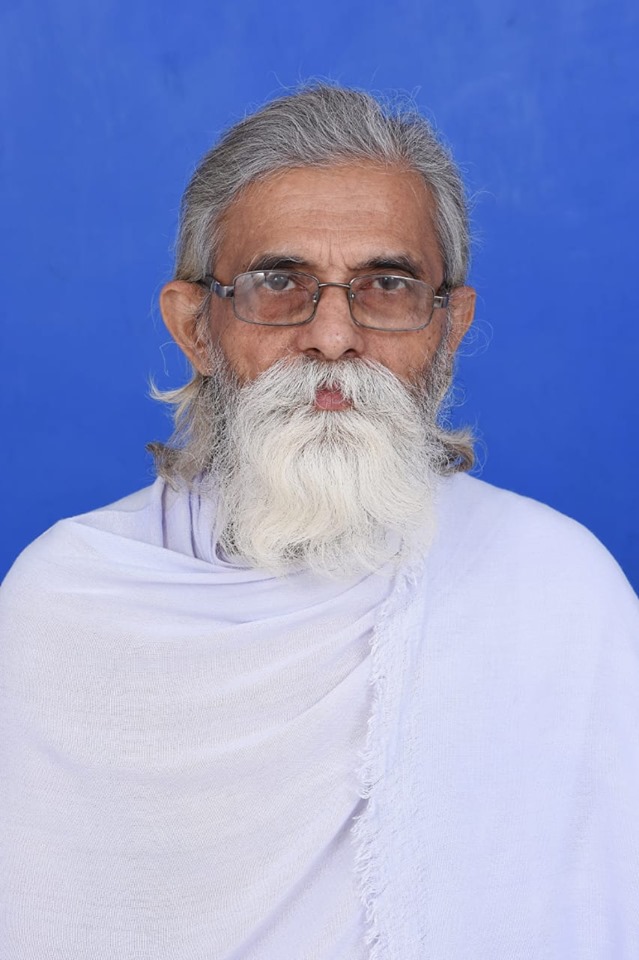

रामायण अगर हमारे जीवन में मर्यादा का पाठ पढ़ाती है तो श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। द्वापर युग के महायुद्ध में जब महाधनुर्धर अर्जुन मोहग्रस्त हो गये, तब उनके सारथी बने योगेश्वर श्रीकृष्ण ने युद्ध मैदान के बीचोबीच रथ खड़ाकर उपदेश देकर अपने मित्र अर्जुन का मोह दूर किया और कर्तव्य का पथ दिखाया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने छोटे-छोटे राज्यों में बंटे भारत को एक सशक्त और अविभाज्य राष्ट्र बनाया था। गीता में गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनकी विशद व्याख्या की जा सकती है। श्री जयदयाल गोयन्दका ने यह जनोपयोगी कार्य किया। उन्होंने श्रीमद भागवत गीता के कुछ गूढ़ शब्दों को जन सामान्य की भाषा में समझाने का प्रयास किया है ताकि गीता को जन सामान्य भी अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतार सके। -प्रधान सम्पादक

प्रश्न-सिद्धि और असिद्धि का यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है?

उत्तर-यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है और किसी प्रकार विघ्न-बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है, उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना अर्थात् सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक-सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है।

प्रश्न-ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बँधता, इस कथन का क्या भाव है?

उत्तर-कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यज्ञ (कर्म) सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्यों को कर्म करने की आज्ञा दी है। अतएव उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता, अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ-न-कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका यह भाव समझना चाहिये कि जिस प्रकार केवल शरीर सम्बन्धी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्ययोगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मों का अनुष्ठा करके भी उनसे नहीं बँधता।

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।। 23।।

प्रश्न-आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है, और ‘गतसंगस्य पद किसका वाचक है?

उत्तर-कर्मों में और उनके फलरूप समस्त भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना का न रहना, आसक्ति का अभाव हो गया है उस कर्मयोगी का वाचक यहाँ ‘‘गतसंगस्य’ पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति के त्याग से तथा सिद्धि और असिद्धि समत्व से पूर्व श्लोक में दिखलाया गया है।

प्रश्न-‘मुक्तस्य’ पद का क्या भाव है?

उत्तर-जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियों के संघात रूप शरीर में जरा भी आत्माभिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो देहाभिमान से सर्वथा मुक्त हो गया है-उस ज्ञान योगी का वाचक यहाँ ‘मुक्तस्य’ पद है।

प्रश्न-‘ज्ञानावस्थितचेतसः’ पद का क्या भाव है?

उत्तर-‘ज्ञानावस्थितचेतसः’ पद भी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरन्तर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञानयोगी का ही वाचक है।

प्रश्न-‘यज्ञाय आचरतः’ इस पद में ‘यज्ञ’ शब्द किसका वाचक है और उसके लिये कर्मों का आचरण करना क्या है?

उत्तर-अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है, वही उसके लिये यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का सम्पादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है-अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का सम्बन्ध न रखकर केवल लोकसंग्रह रूप यज्ञ की परम्परा सुरक्षित रखने के लिये ही जो कर्मों का आचरण करना है, वही यज्ञ के लिये कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के नवें श्लोक में आया हुआ ‘यज्ञार्थात्’ विशेषण के सहित ‘कर्मणः पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है।

प्रश्न-‘समग्रम्’ विशेषण के सहित ‘कर्म’ पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है?

उत्तर-इस जन्म और जन्मान्तर में किये हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अन्तःकरण में संचित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकार से नवीन कर्म किये जाते हैं, उन सबका वाचक यहाँ ‘समग्रम्’ विशेषण के सहित-‘कर्म’ पद है; उन सबका अभाव हो जाना अर्थात् उनमें किसी प्रकार का बन्धन करने की शक्ति का न रहना ही उनका विलीन हो जाना है। इससे भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बाँधने वाले नहीं होते, इतना ही नहीं; किन्तु जैसे किसी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घास की ढेरी को भस्म कर देता है-वैसी ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अभिमान के त्यागरूप अग्नि में जलाकर किये हुए कर्म पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं, फिर उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती।

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्रह्मान्नौ ब्रह्मणा हुतम्।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।। 24।।

प्रश्न-इस श्लोक में यज्ञ के रूपक से क्या भाव दिखलाया गया है?

उत्तर-इस श्लोक में सर्व खल्विदं ब्रह्म’ के अनुसार सर्वत्र ब्रह्मदर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न-भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्मरूप से देखने का जो अभ्यास है-यह अभ्यास रूप कर्म की परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है।

इस यज्ञ में स्रुवा, हवि, हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएँ आदि भिन्न-भिन्न वस्तुएँ नहीं होती; उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है। क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन, बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत् को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, वह उनको, अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्मरूप ही देखता है; इसलिये उसकी उसमें किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं रहती।

प्रश्न-इस रूपक में ‘अर्पणम्’ पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान ली जाय तो क्या आपत्ति है?

उत्तर-‘हुतम्’ पद हवन करने की क्रिया का वाचक है। अतः ‘अर्पणम्’ पद का अर्थ भी क्रिया मान लेने से पुनरुक्ति का दोष आता है। नवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में भी ‘हुतम्’ पद का ही अर्थ ‘हवन की क्रिया’ माना गया है। अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाय, अप्यते अनेन-इस व्यत्पत्ति के अनुसार ‘अर्पणम्’ पद का अर्थ जिसके द्वारा वृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसे स्रुवा आदि पात्र मानना ही उचित मालूम पड़ता है।

हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews https://www.facebook.com/divyarashmimag

0 टिप्पणियाँ

दिव्य रश्मि की खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे खबरों को लाइक ओर पोर्टल को सब्सक्राइब करना ना भूले| दिव्य रश्मि समाचार यूट्यूब पर हमारे चैनल Divya Rashmi News को लाईक करें |

खबरों के लिए एवं जुड़ने के लिए सम्पर्क करें contact@divyarashmi.com