जयंती (१५ अगस्त) पर विशेष

अनुवाद साहित्य के विशिष्ट विद्वान थे पं हंस कुमार तिवारी :- डा अनिल सुलभ

हिन्दी, संस्कृत और बाँगला भाषा के अधिकारी विद्वान और मृदुभावों के कवि पं हंस कुमार तिवारी अनुवाद साहित्य के भी वरेण्य साहित्यकार थे। उन्होंने बँगला के महान कवि कविकुलगुरु रवींद्र नाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' के अनुपम काव्यानुवाद तथा महामहोपाध्याय पं गोपीनाथ कविराज की पाँच अमूल्य कृतियों सहित अनेक लोकप्रिय साहित्यकारों की रचनाओं का मनोरम अनुवाद किया था। दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार रखने के कारण, पंडित जी के सभी अनुवाद-साहित्य, 'अनुवाद के मान्य दोषों से सर्वथा मुक्त रहा। उनके इसी सामर्थ्य के कारण अनुवाद-साहित्य में उनका स्थान अप्रतिम माना जाता है। वे राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक तथा बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री तथा आकाशवाणी, पटना में 'हिन्दी कार्यक्रम अधिकारी भी थे। कथा-साहित्य, काव्य, नाटक, समालोचना, निबंध, अनुवाद आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में अधिकार पूर्वक लिखनेवाले पंडित जी मूल रूप से गीत विधा के प्रतिनिधि कवि थे। मंचों पर उनका काव्य-पाठ'दिनकर' की भाँति प्रभावशाली और व्याख्यान भी अद्भुत होता था। सरस्वती ने वाग्मिता का उन्हें अनुपम उपहार प्रदान किया था। किंतु लक्ष्मी दयालु नहीं हुईं। अबोध आयु से जीवन-पर्यन्त कष्ट झेलकर हिन्दी साहित्य की सेवा करने वाले वे एक ऐसे साहित्य-पुरुष हैं, जिनकी करुण-गाथा, न केवल हृदय को द्रवित करती है, अपितु यह भी सिद्ध करती है कि, बड़ा कवि कोई सुख भोगते हुए नहीं हो सकता। पीड़ा और संघर्ष के गर्भ से ही एक महान व्यक्ति अथवा महाकवि जन्म लेता है।

१५ अगस्त १९१८ को तत्कालीन मानभूमि जिले के दुलियाबड़ (बेलियाडांग) नामक ग्राम के एक निम्न मध्यम वर्गीय ब्राह्मण कुल में हंस जी का अवतरण हुआ था। मानभूम जिले का यह क्षेत्र राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व बिहार राज्य का हिस्सा था। तत्कालीन पंचकोट राज का यह क्षेत्र पुनर्गठन के पश्चात पश्चिम बंगाल के पुरलिया जिले में मिला दिया गया। निश्चित रूप से यह उस क्षेत्र का ही प्रभाव था कि तिवारी जी की सारस्वत लेखनी में हिन्दी और बंगला की दो धाराओं का सुंदर और रसपूर्ण समागम दिखाई देता है। उनके सृजन के समस्त अवयवों में ये धाराएँ, 'दूध और पानी' की भाँति मिलकर एकाकार होती दिखाई देती हैं। हंस जी अपनी नित्य पूज्या माता लालन देवी एवं पिताश्री पं ज्योतिन्द्रनाथ तिवारी की चौथी संतान थे। बालक हंस कुमार को पितृ-क्षत्र अत्यंत अल्प-कालिक सिद्ध हुआ। जब वे मात्र दो वर्ष के थे तो पिता स्वर्ग सिधार गए। परिवार की दशा यह थी कि दोनों संध्या के भोजन पर भी संकट था। ममतामयी माता कुछ ही वर्षों में टूट गईं और अपने अबोध शिशु की जीवन रक्षा और उसके भविष्य की चिंताओं के साथ अपने मैके बिहार के चम्पानगर (भागलपुर) चली आईं। इस प्रकार कोई पाँच-छः वर्ष की आयु से ही तिवारी जी का पालन-पोषण और शिक्षा मातृ-कुल में ही हुई। माध्यमिक-स्तर तक की शिक्षा तेज़ नारायण बनैली स्कूल, भागलपुर से प्राप्त की। और, यही उनकी अंतिम औपचारिक शिक्षा भी सिद्ध हुई। घोर अर्थाभाव के कारण उनकी उच्च-शिक्षा की कामना हृदय में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसी बीच जब वे लगभग १८-१९ वर्ष के थे तो उनका विवाह बर्धमान ( प बंगाल) के एक पुरोहित परिवार की कन्या हरिमती तिवारी से हो गई। अब रोज़ी की समस्या और गहरी हो चली। बस किसी तरह से गुज़र चल रहा था। हृदय में कविताएँ अलग फूट रहीं थी। सरस्वती की कृपा से छात्र-जीवन में ही तुकबंदियाँ आरंभ कर चुके थे। पत्र-पत्रिकाओं में छपने भी लगे थे। लोग उपहास न करे कि 'लड़का कुछ करता-धरता नहीं, कविताएँ करता है', इसलिए अपने संक्षिप्त नाम (हं कु ति) से कविताएँ भेजते थे। उनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं इसी नाम से छपी थी, जो पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुईं। इसी बीच उनके बहु-चर्चित ग्रंथ 'कला' का प्रकाशन भी हो चुका था। तब उनकी आयु मात्र १९ वर्ष की थी। वर्ष १९३७ में इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन, यशस्वी कथाकार अनुपलाल मंडल के सौजन्य से उनके ही प्रकाशन संस्थान 'युगांतर साहित्य मंदिर', भागलपुर से किया गया था। इस विषय पर हिन्दी की यह प्रथम कृति थी। कला के विविध पक्षों और वाद्य-यंत्रों पर विस्तार पूर्वक लिखी गई यह पुस्तक, कला के विभिन्न आयामों पर उनके गहन शोध, अध्ययन और चिंतन को रेखांकित करती है। एक प्रवेशिका-उत्तीर्ण युवक ऐसे गहन विषय पर ग्रंथ लिखने का उत्साह और साहस रखता हो, यही किसी को भी चकित करने के लिए पर्याप्त है।

आजीविका का एक साधन यों प्राप्त हुआ कि, उन दिनों भागलपुर में एक बंगाली संस्कृति-कर्मी क्रिस्टो बाबू 'बंगला यात्रा पार्टी' का सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे थे। अपने समय में इसकी बड़ी चर्चा थी। पंडित जी को उसमें गीत और संवाद-लेखन का कार्य मिल गया। इस सेवा के लिए उन्हें भोजन और कुछ जेब ख़र्च मिलने लगे। भगवत कृपा से कुछ दिनों में, आजीविका की अत्यंत नितांत आवश्यकता की पूर्ति उनके मन के बहुत निकट के कार्य से ही हो गई, और वे भागलपुर से ही प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक 'छाया' के संपादक नियुक्त हो गए। यहाँ से वे हिन्दी साप्ताहिक 'बिजली' के संपादक के रूप में पटना आ गए। यहाँ उन्हें अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचय और सान्निध्य प्राप्त हुआ। तत्कालीन साहित्य-समाज में महनीय प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके विद्वान साहित्यकार पं रामदहीन मिश्र की उन पर विशेष कृपा रहा करती थी। मिश्र जी ने उन्हें अपने ही संरक्षण में प्रकाशित हो रही बच्चों की मासिक पत्रिका 'किशोर' का संपादक नियुक्त कर दिया। अपनी रचनात्मक और गुणात्मक प्रतिभा के प्रकाश से वे इस पत्रिका को बालकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाने में सफल रहे।

उन्हीं दिनों, अपने समय के महान पत्रकार पं श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार के आग्रह पर तिवारी जी कोलकाता से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक'विश्वमित्र' के संपादकीय कार्यालय में ठाकुर जी के सहयोगी के रूप में कार्य करने हेतु कोलकाता चले गए। इस रूप में तिवारी जी का पत्रकार और साहित्यकार दोनों ही परिमार्जित हुआ। किंतु यहाँ का जल-वायु उनके लिए अनुकूल सिद्ध नहीं हो सका। स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे अस्वस्थ रहने लगे। अंततः वे कलकत्ता छोड़ कर अपने कवि मित्र पं रामगोपाल शर्मा 'रूद्र' के पास 'गया' आ गए। कुछ दिनों में ही उन्हें गया से ही प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका 'उषा' के संपादन का दायित्व प्राप्त हो गया। तब से वे गया में ही बस गए। तिवारी जी ने यहीं अपना एक प्रकाशन संस्थान 'मानसरोवर' भी स्थापित कर लिया। अपने ग्रंथ 'कला' का दूसरा संस्करण सहित अन्य पुस्तकों का भी प्रकाशन इसी प्रकाशन संस्था से हुआ। ('कला' का तीसरा संस्करण एक लम्बे अंतराल के पश्चात, उनके मरणोपरांत, उनके विद्वान जमाता पं विश्वनाथ पाण्डेय के उद्योग से १९९९ में विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी से किया गया।)

अपनी अत्यंत मूल्यवान साहित्यिक कृतियों; 'कला', 'साहित्यिका', 'साहित्यायन', संचयन', 'बंगला भाषा और साहित्य', 'हिन्दी निबंध साहित्य का इतिहास' (निबंध एवं समालोचना), 'रिमझिम', 'अनागत' , 'नवीना', 'आग पिये मोम की मूरत', मकड़ी मर गयी' (सभी काव्य-संग्रह), बदला (उपन्यास), समानांतर (कहानी-संग्रह), 'पुनरावृति', 'आधी रात का सवेरा', 'आकाश-पाताल', 'धारा और किनारा' (सभी नाटक ), 'महावीर', 'विद्यापति', 'बंगाल की लोक कथाएँ' (सभी बाल साहित्य), 'भूस्वर्ग कश्मीर' (यात्रा-साहित्य), 'आरण्यक', 'धरती माता', राजकमल', 'दो पुरुष', 'साहब-बीबी-ग़ुलाम', 'राधा', 'गणदेवता', 'गंगा', निशिककुटुंब', 'गीतांजलि', 'चित्रांगदा' (सभी बंगला से हिन्दी में अनुवाद) तथा बंगला के सैकड़ों कहानियों के अनुवाद से हिन्दी साहित्य का भंडार भरने वाले तिवारी जी का घर भौतिक-सामग्रियों से ख़ाली ही रहा। उनके हिस्से में आई थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सादगी और शुचिता सहित स्वाभिमान पूर्वक जीने की जिजीविषा। उनके हिस्से में आई सरस्वती की अनुपम कृपा, जिसने उन्हें साहित्य-नभ का देदीप्यमान नक्षत्र बना दिया।

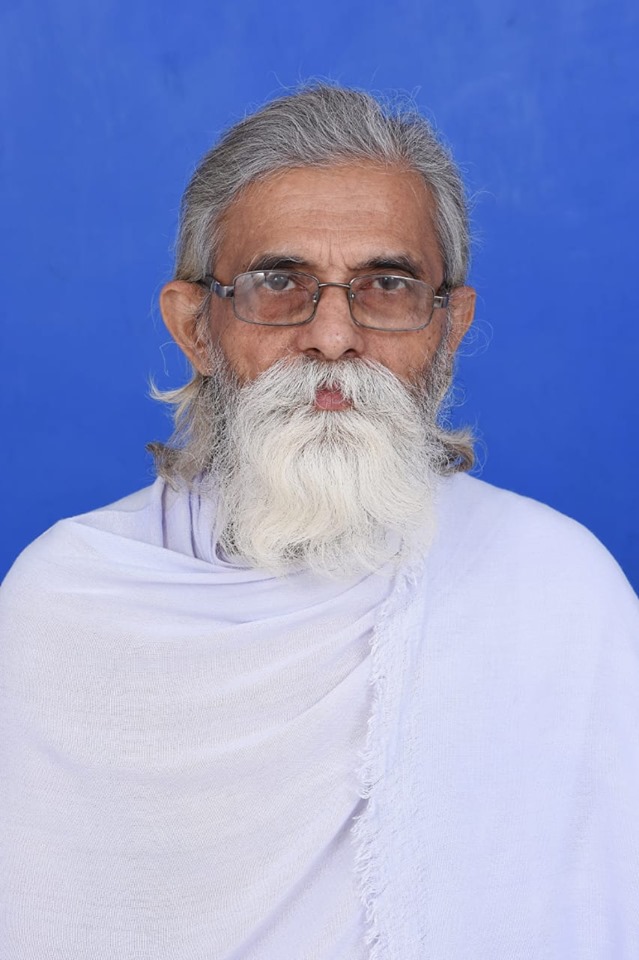

तिवारी जी अपाद-मस्तक, तन और मन से, अपने धवल खादी-वस्त्र की भाँति, स्वच्छ, सरल, विनम्र और पारदर्शी थे। जैसा बाहर से, अंतर से भी वैसा ही! कोई आडंबर नहीं, कुछ दिखाबा नहीं। सादगी का सौंदर्य कितना मोहक होता है, यह तिवारी जी को देख कर समझा जा सकता है। मन यदि अधिकार में हो तो संसार का कोई भी अभाव, व्यक्ति को तोड़ नही सकता, इस दर्शन के भी वे मूर्तमान रूप थे तिवारी जी। भाव की गहराई और ऊँचाई ऐसी थी कि उनके मुख-मण्डल पर कभी 'अभाव' का दर्शन किसी ने नही किया। साहित्यिक होने का एक विनम्र स्वाभिमान भी उनमे था। जीवन भर कलम की मज़दूरी की पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया।

तिवारी जी छायावादोत्तर काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में संपूर्ण भारत में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके थे। उनकी काव्य-शैली भी अनूठी थी! औरों से अलग, वार्तालाप-सी। उनकी इसी विशिष्टता ने उन्हें मंचों का लोकप्रिय कवि बना दिया था। जिस कवि-सम्मेलन में, अन्य कवि श्रोताओं द्वारा 'अस्वीकृत' कर दिए जाते थे, तिवारी जी उठ कर अपने काव्य-पाठ से श्रोताओं का सारा मन खींच लेते थे। टूट रहा कवि-सम्मेलन, नव-वसंत से सुगंधित हो उठता था। यही कारण था कि हंस जी देश भर के कवि-सम्मेलनों के विशिष्ट कवि हुआ करते थे। हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान और समालोचक डा प्रभाकर माचवे ने एक बार एक संगोष्ठी में, 'छायावादोत्तर काल की काव्य-धारा' पर अपने विचार प्रकट करते हुए तिवारी जी की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की और कहा कि, - “हंस कुमार तिवारी अपनी विशेष काव्यागत शैली के हिन्दी में अकेले कवि हैं। उनकी कविता में ताज़गी और रवानगी का अद्भुत संयोग है"। तिवारी जी की काव्य-भाषा भी मनोहारी थी। उसमें एक दिव्य लास्य, किसी निर्झर की मनोरम गति और अद्भुत प्रभा थी। सूक्ष्म, सहज, सरल किंतु 'पानीदार' ! उनकी एक रचना 'डबडबाई आँखे' का यह अंश द्रष्टव्य है ;-

“दो आँखें !

उपमा किनसे दूँ ? उनकी उपमा नहीं है !

उन जैसी बस वही हैं!

खुली तो दिन निकला, मूँदी तो रात हुई!

हँसी तो बाहर और रोयीं तो बरसात हुई!

पाँव नहीं हैं उनके, है आकाश पार करने की पाँखें ! दो आँखें!”वर्ष १९५१ में, बिहार सरकार ने, हिन्दी भाषा और साहित्य के लिए उनके महान अवदानों को देखते हुए, वांछित अर्हता न होने पर भी उन्हें, मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष राजभाषा अधिकारी नियुक्त किया। सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रचलन को बढ़ाने में उन्होंने महनीय योगदान दिया। १९७४ तक वे इस पद पर रहे। यह उनकी मानद-सेवा थी। वर्ष १९७५ में बिहार सरकार ने उन्हें बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का निदेशक बनाया। चहुंओर इसकी प्रशंसा हुई। तिवारी जी ने अपने कार्यों से इसे सिद्ध भी किया। जीवन में पहली बार उन्होंने आश्वस्ति की साँस ली। पर यह भी कहाँ अधिक दिन चल पाया! उनके फेफड़े को 'कैंसर' ने ग्रस्त कर लिया। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में २७ सितम्बर, १९८० को उन्होंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। धन के अभाव में समय पर चिकित्सा भी नही करा सके। महाभारत की सुप्रसिद्ध नारी पात्र 'गांधारी' पर खण्ड-काव्य, 'शरत बाबू की जीवनी', 'अपने पुराने संस्मरण', 'जीवन की यात्रा-कथा' लिखने की अभिलाषा और दो अविवाहित पुत्रियों के विवाह न देख पाने की पीड़ा हृदय में रखे ही संसार से विदा हो गए।

दिव्य रश्मि केवल समाचार पोर्टल ही नहीं समाज का दर्पण है |www.divyarashmi.com

0 टिप्पणियाँ

दिव्य रश्मि की खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे खबरों को लाइक ओर पोर्टल को सब्सक्राइब करना ना भूले| दिव्य रश्मि समाचार यूट्यूब पर हमारे चैनल Divya Rashmi News को लाईक करें |

खबरों के लिए एवं जुड़ने के लिए सम्पर्क करें contact@divyarashmi.com